新春!迎光!分割特急!京王8000系の工作05-各部品の塗装 ― 2026年01月11日 06:30

塗装ブースを出して、各部品の塗装を行います。

最初に金属や軟質プラスチックなどそのまま塗料が乗らない部材に、シールプライマーの缶スプレーを下塗りします。

その後、屋根とパンタグラフ用板バネに、軍艦色1(クレオス#31)を塗った後上からニュートラルグレー(クレオス#13)を塗ります。パンタグラフと配管を追加した妻面はシルバー(クレオス#8)を塗ります。

引き続き、室内床面に西武アイボリー(GM#28旧製品)を塗ります。椅子とウェイト覆いは後で筆塗りします。

ちなみに、完成品の椅子の色は実車(遠目に見るとピンクに見える)と比べてあまり似ていないため、こちらも後でエナメル系塗料で塗り直すことを前提に床面全体を西武アイボリーで塗ってしまいます。

西武アイボリーの塗料を出したところで、妻面の貫通路を残してマスキングし、ここと透明パーツの貫通路窓下側とを西武アイボリーで塗っておきます。ちょっと塗料が薄く均一に塗れなかったかもしれません(後で塗り直しました)。

合わせて、先頭車の運転台部分は軍艦色1(クレオス#31)で塗っておきます。

台車・床板・床下機器・前面スカート(今回は1990年代前半のデビュー当時の姿を再現します)をミディアムシーグレイ2(タミヤAS-32)の缶スプレーでサッと塗装。塗料が乾いたら艶消しクリアーを吹いて艶を落とします。

最後に、屋根端部の手すりを残してマスキングし(面倒臭かったです)、屋根の手すりを西武イエロー(GM#23旧製品)で塗装。クーラーとパンタグラフ以外何もない屋上の、いいアクセントになりそうです。

マスキングを剥がして見返してみると、色入れした色がちょっと派手だったので、この後屋根全体を薄く溶いたニュートラルグレー(クレオス#13)を重ね塗りし、色調を落ち着かせました。

池袋買い出し&飲み歩きツア〜 ― 2026年01月10日 21:31

今日の午後は、予定があり池袋に行ってきました。

池袋では、動く池袋のシンボルことIKEBUSがお出迎えです。

時間は午後3時と早い時間でしたが、時間調整を兼ねて0次会を執行。

行きの電車の中で呑んできてほろ酔い気分でしたので、0次会は自分はノンアルコールでした。

時間調整をして、1次会会場へ。池袋で浦和を感じられる「力」が会場です。

ここでseibu_mania氏ご夫妻と合流。久々の再会を祝して乾杯です。

きっちり2時間酒席を楽しみ、まだ飲み足りないので2次会を執行。

池袋の養老乃滝本店に移動し、カンパ〜イ♪

大変楽しい酒席となりました。ありがとうございます。。。

で、今日のお買い物。

京王8000系の動力に、安くてよく走る鉄道コレクション動力その他サプライ品の補充。これで済ますつもりでしたが、発売された瞬間に蒸発した「セイコーマート」のNゲージ模型が店頭にあったので、高かったですがつい購入してしまいました。

新春!迎光!分割特急!京王8000系の工作04-分解と妻板配管 ― 2026年01月07日 16:44

新年の仕事が始まり、ある日は残業、ある日は仕事が無くて時間休と、安定しない日々を過ごしております。

そんな訳で冬の日暮れ前ですがブログ更新です。。。

閑話休題、京王8000系キットです。

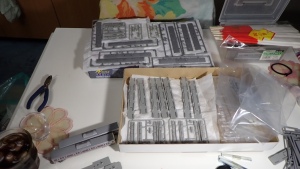

ランナーから部品を外して、部品ごとに選り分けて、再塗装に備えて洗剤と水道水で洗っておきます。

また、台車から車輪と集電シューを外し、こちらも再塗装に備えて洗剤と水道水で洗っておきます。

完成品の先頭車の床下を参考に、キット組の床下機器をチョイスします。

ポイントとなるのは2個並んだ空気タンク。キット添付の国電用床下機器(C)に代えて、これが再現されているVVVF-E(京急あるいは京成用?)の床下機器を選びました。

高価な完成品の車体も、屋根やら床下やらの再塗装に備えて、惜しげもなくパーツ1個1個に分解します。

今回組むのは塗装済キットなので、塗装前の加工はしなくて済むようになっているのですが、キットの妻面と説明書を見比べていると、配管付き妻板が1両分足りず、逆に配管無し妻板を1両分余計に入手したことが発覚。

本来10両編成を組むためには、4両セットのキット2個(配管付き妻板2両分)+2両増結のキット1個(配管付き妻板1両分+配管無し妻板1両分)揃えなければいけなかったところです。しかし、先述の通り一部先頭車は完成品から揃えることとしたことからキットは4両セット1個+2両増結キット2個を使用したため、こんな事になりました。

どうしたものか考えた結果、キットの妻板配管を参考に、0.3mmプラ丸棒で妻板の配管を再現。キットの通りの綺麗な配管にはなりませんでしたが、編成を組めば見えなくなる妻面のため、これで良しとします。

【業務連絡】

片想いですがリンク4件を追加しました。おすすめです。

新春!迎光!分割特急!京王8000系の工作03-屋上機器と妻面扉の修正 ― 2026年01月04日 06:00

麗しの正月休みも今日まで。明日からは日常に戻ります('A`)

そんな中でも、期限が決まっている京王8000系の工作は積極的に進めています。

一応このキットは「塗装済キット」を謳っており、車体や屋上はそのまま塗装せずに組んでもきちんと完成させられるようにはなっているっぽいのですが・・・ランナー成形された部品をツラツラ見ていると、屋上機器のヒューズ箱に成形不良と言っても過言ではない「ヒケ」が見られました。

このまま組み立てると興醒めな結果になりそうでしたので、ヒケには溶きパテを盛り上げるように流し込んで埋め、パテが乾いたらヤスリで平滑に削っておきました。

引き続き屋根板へのパーツ取り付け用の孔明け。車両によってヒューズ箱が1個しか付かなかったり2個付いたり、そもそもパンタグラフが付かないので孔を明けてはいけない車両もあったりと、間違いやすいところです。

珍しく説明書をよく読んで(この手の説明書はあまり読まない方です)、屋根裏にマジックで車両番号と孔明けする場所をマジックで描き込みます。孔明けはそれから。

屋根板には、裏面に孔明け位置を指定する凹モールドがされており、孔明けはそれに従って進めていけば良いのですが、裏からピンバイスで孔を開けると、どうしても屋根板表面の孔周辺にプラ屑が残ってしまいます。

そこで一手間かけて、孔を明けたピンバイスより一回り大きいピンバイス刃を使って、穴周辺を軽く皿揉みして、プラ屑を除去してあげます。

前回(1月2日)の記事で、「キットと完成品の違い」について触れましたが、もう1箇所キットと完成品とで違っている箇所がありました。

編成にすれば目立たないところですが、妻面の貫通扉の窓が、二次車をモデル化しており窓が拡大されているキットと、一次車をモデル化した完成品とで大きさが違っています。大学生の時はこの違いで一次車と二次車の違いを判別していたのですが、30年経ってすっかり忘れていました。

目立たないところですが、一旦気になってしまった以上何とかしたいところです。

どうすれば手間なく補正できるか、工法を検討した結果、はめ込み式の妻面窓ガラスの下部を貫通路の色に塗ってしまい、貫通扉窓を小さく見せることにしました。

迎光・首都圏大縦断'26 ― 2026年01月03日 18:45

正月休みが暮れようとしております・・・

ここで、<del>呑んでばかりだった</del>首都圏を北へ南を移動しまくった、年末年始のお出かけの記録を振り返ってみます。

12月28日(日)は、高校の同窓会で小山へ。宇都宮線で乗り換え無しで行けるところです。

同窓会は16時から22時まで6時間飲み通しの過酷な会でしたが、適宜アルコールを薄めながら呑みましたので、途中ダウンすることも寝ることもなく完走♪

楽しい会となりました。

明けて12月29日(月)は義父の月命日とのことで、義父の墓がある真鶴までお出かけ。

大船で義実家から来る妻と義母と合流する前に、多摩川を肴に迎え酒もとい呑み鉄を敢行。

真鶴からタクシーで義父の墓がある墓地まで登り、湘南の空と海を一望してきました。

年が明けて1月1日(木)〜2日(金)にかけて、義実家のある鎌倉にお泊まりしてきました。

元日の鎌倉駅は鶴岡八幡宮の最寄り駅ということで、八幡宮に向かう方向を中心に大混雑です。

義実家に到着し義兄一家と合流して宅飲み開始。

明けて2日は帰りの電車の中で正月休みを祝って一献。。。移動中のアルコールは、電車移動の醍醐味です。

1月3日(土)は両親の墓参りと実家があった(実家は処分済)茨城県の筑西に親戚詣で。親戚周りの都合上、こちらは車で向かいました。チャントアルコールハヌイテマスヨ。

最寄りの折本駅に立ち寄り。大正生まれの駅舎には、昨夜降った雪がわずかに残っていました。

最近のコメント