115系中間車の工作23-車体表記の表現 ― 2021年10月23日 00:41

車体表記はインレタ、デカールを駆使して表現します。

車両端の所属表記はレボリューションファクトリーのインレタニコイチで「東ヤマ」に、車番・エンド表記・ドアコック・客扉取っ手はトレジャータウンのインレタを使用、ステンレス靴ズリはサザンライツのインレタを使用します。

車体番号の転写が完了。JR化後の1990年代の、小山電車区のY65編成+Y1134編成を再現できるように番号を選びました。

更新車のモハユニットはモハ114・115-65を、モハユニットの1000番台はモハ115-1071+モハ114-1134を、サハはサハ115-1004を転写。トレジャータウンのインレタにはズバリの車番が入っているので、数字拾いで苦労することなく転写できました。

もう1両、非冷房のサハは1985年時点で非冷房車だったサハ115-27を選択します。

妻面の検査表記は細かいところで凸凹しているためインレタが転写しにくいところ。今回はkitchenの「らしい検査表記」デカールを安易に流用します。

よく見ると「オハ47」とか書いてある客車用と思しきものですが、妻面で編成を組むとよく見えない箇所ですので、そのまま使用します。

115系中間車の工作22-車体塗装の修整 ― 2021年10月17日 15:06

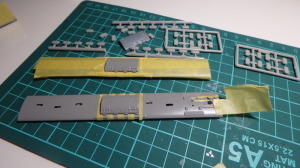

1ヶ月前に車体の塗装をした115系中間車ですが、各所塗装の吹き込みやマスキングテープの滲み等が見られましたので、これらを直していきます。

今回は、筆塗りの「いかにも修整しました」感ができるだけ目立たない修正を目指して、エアブラシで直します。そのため、車体をマスキング。黄かん色の直しは、色入れした戸当たりゴムを含めてマスキングしていきます。

直したいところにごく微量の塗料をエアブラシで少しずつ重ね吹きしてマスキングを剥がします。

どうでしょうか・・・

マスキングするにあたってカッターで切り込みを入れた箇所など、表面の塗装が治りきっていない箇所が複数見られましたので、ここは筆塗りで塗装の修整をします。

塗り過ぎないようにごく微量の都庁を面相筆で少しずつ載せていく感じで塗っていきます。

こんな感じで、車体塗装の修整が終わりました。

次は、車体へのレタリングです。

115系中間車の工作21-Hゴム・戸当たりゴムの色入れ ― 2021年10月13日 21:17

車体の色も塗れて塗料が乾いたところで、各種ゴム類の色入れです。

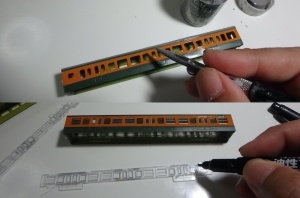

まずHゴムの色入れ。グレーのHゴムは、ねずみ色1号のプラカラー塗料をカラス口を使って塗っていきます。カラス口は昔使われていた製図用品で、模型工作でも細い箇所の色入れに使うことができます。(写真上)

黒のHゴムは、安易に黒マジックで塗ります。モハ114-1000、モハ115-1000の扉窓は実車の写真を見ると金属縁が露出した金属押さえですので、KATO原型の銀色モールドのまま未着色で仕上げます。(写真下)

戸当たりゴムの色入れ。更新車のモハ114・115-0とサハ115-1000の一部の戸当たりゴムは黒色、それ以外はグレーの色を入れます。色入れに使ったのはエナメル系塗料。いずれもハミ出しを気にせずに戸当たりゴム周辺に塗ります。KATO完成品ベースのモハ114・115・サハ115-1000は、色入れ前に戸当たりゴムをカッターでなぞって筋彫りを深くしておいた方が色がよく乗ります(写真上)。塗料が乾いたら溶剤を綿棒に染み込ませて拭き取ります(写真下)。

グリーンマックスキット組のモハ114・115・サハ115-0は、はめ込み窓で完成品に比類する仕上がりになりますが、特に戸袋窓部分で窓ガラスの成形の厚さが不足しているようで、従来のGMキットよろしく車体断面が見えてしまいます。この部分を目立たなくするために、断面に艶消し黒をエナメル系塗料で色入れします(写真上)。

こちらも塗料が乾いたら溶剤を染み込ませた綿棒で窓周りをこすり、窓にハミ出した塗料を拭き取ります。(写真下)

かくして6両分の色入れが完了。

次は車体塗装の修整です。

最近のコメント