常総・筑波の気動車13(エラー発見orz) ― 2011年10月22日 23:24

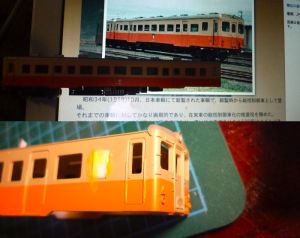

お披露目までした常総線・筑波線の気動車ですが、帰ってきてからネットをつらつら見ていると、見過ごせないエラーを発見してしまいました。

筑波鉄道のキハ811ですが、実車はトイレ窓が残っていました。今回改造のベースとなった津軽鉄道の気動車にはトイレ窓は無いため、ここを再現しないといけません。

ちょっと考えた挙げ句、塗装してから前面のエラーに気がついたこともあり、筑波鉄道キハ811はもう一度塗装からやり直すことにしました。まずは、当該箇所の窓を埋めて開け直します。

そろそろ完結と思われた「常総・筑波の気動車」シリーズですが、かくなる理由のため、もう少し続きます。

常総・筑波の気動車12(4両完成) ― 2011年10月15日 23:59

鉄道コレクション第15弾 ― 2011年10月14日 23:58

困ったことに平日は全く模型を弄る気力が残っていません。土日もどちらか片方は仕事場で時間を費やすことが多く、工作が全く捗らなくなっています。明後日の日曜日には関東鉄道を持込むつもりで工作を進めてましたが、ちょっと全部は無理そうです。。。

そんなアンニュイな鉄道記念日ですが、鉄道コレクションの新製品が発表になりました。レールバスですね〜。

以前メタルキットを組んだ真岡鐵道モオカ63がラインナップに入っております。見事に被りました、ハイ。去年キットを組んだ時に使った、鉄道コレクション動力台車の交換パーツに富士重工レールバス用と思われる部品が入っていたため、いずれ鉄道コレクションで出るだろうことは覚悟していました。

まぁ逆に言えば「被る前に組んで走らせて遊べて良かった」といったところでしょうか。

明後日喪って行く予定の折本駅モジュールに載せて写真を1枚撮ってみました。

常総・筑波の気動車11(連結器を取付) ― 2011年10月12日 23:53

十和田観光電鉄存続断念、そこから始まる思考実験を逝けるとこまで逝ってみる ― 2011年10月04日 21:43

写真が全然十和田観光電鉄ではなく、地域が全然異なる真岡鐡道と東武バスなのは一応理由があります。

去年冬、新幹線開業に合わせて訪れた十和田観光電鉄が、地元からの支援を拒否され、鉄道の存続を断念したとの報道がありました。

リンク先の新聞報道でもあるよう、通学の交通機関への不安を示す利用者の声もありますが、その事を含め鉄道路線が損なわれる事に対する影響まで十分に考慮された地元自治体の意思決定は、本ブログでは尊重したいと考えております。

で、私クロポ415なのですが、必ずしも「レール死守」の立場は取っていないです。「天変地異があってもサービスレベルを7〜8割減で提供できる程度の責任を取れる企業体が、相応の法的裏付けがある交通サービスを提供できればいい」(ぶっちゃけると、「既存のバス会社が乗合バス事業を行政補助付き維持する」)との立場ですので、敢えて「鉄路の存続」には拘らないです。

というのは、自分がまさに「鉄道が最適解なの?」を当事者として身をもって知る立場に立ったからです。

具体には「鉄道路線の廃止→第3セクター転換→並行バス路線の廃止→利便性損失→『鉄道』によるランドマーク効果は絶大だけどちょっと微妙」な環境に長い時間置かれていました。

東武バスが残ってれば、実家にいながら「実家から宇都宮大学に通えたし栃木県庁にも越境通勤出来た」という宇都宮は俺の嫁宇都宮は俺の庭状態(だけど実家が便利過ぎて婚活時に「実家依存」を指摘され商品価値が減る諸刃の剣)だったのに。

鉄道が廃線になったとしても、代わりの交通機関(路線バス)が現場維持に留まらず地元住民のニーズを踏まえ現場より便利な形で落ち着けば、その方が幸いと考えています。十和田観光電鉄はほぼ倒産状態だったバス会社を30年以上維持している系列会社がある「ミニバスから軍用バスまで」な不都合な事は記憶から無くなる海千山千な大手バス会社のグループに属していますので、地域交通網の存続という点では、私はそれほど大きな心配はしていないです。

もっと

というところまで考えた際、鉄道・バス事業の利用者を奪い続ける自動車ってのはどうなんでしょうねぇ。

天下のトヨタをして「軽しか売れない地域がある」とまで言わせしめた2010年代ニッポン。普通車に比べて税金・維持費が安い軽自動車のコストメリットが注目されている訳ですが、逆に言えば「個人がモビリティに費やせるコスト」が減っている事の証のように思えます。

これがもっと進展しちゃった、「車を持てない」人が増え、自家用車に依存した地域そのものが維持できなくなる、というのも考えられなくないのが怖いです。その結果として「乗合バス事業が戦前〜昭和30年代並の奇跡のリベンジ→バスヲタ(゚Д゚)ウマー」な展開もありそうですが、そんな(゚Д゚)ウマーは要りません。

そこまで至ることまで想定した「ソフトランディング」施策(具体的には「人工減→限界集落化回避のための、『生活の質』を低コストで維持できるような、日々の移動の効率化まで考慮に入れた集落群の集約」を私はイメージしています)を考えることも、この世の中、決して無駄ではないように思えます。

最近のコメント