板キットから東武81105Fを作る06-窓ガラス(前面・側面)の工作 ― 2020年07月05日 17:27

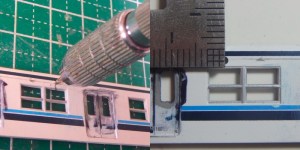

前面窓は先日ブログに綴った通りGMの東武6050系用分売パーツを使います。

そのままだと寸法が合わないので、パーツを窓ごとに切り抜いた上で現物合わせでパーツの各辺を削って嵌るようにします。

なお、このパーツは整形が厚くガラス越しの方向幕部と干渉する為、前面パーツの方向幕部を切り抜いてしまいます。(写真右上)

この状態で切り抜いた窓ガラスを嵌め込んでみたのが写真左下。いい感じです。

厚いガラス断面は黒を色差しし、断面が目立たないようにします(写真右下)。

側面の窓ガラスはキット付属の箱状透明プラスチックではなく、GMバルクパーツの窓セル(どの板キットにも付属している標準品)を使用します。

キットの凹モールドに嵌るよう、車体を箱組みする前の今の時点であらかじめ切り出しておきます。

板キットから東武81105Fを作る05-スピーカー取付孔の設置 ― 2020年07月05日 00:32

東武8000系の後期修繕車の中には、側面にスピーカーを取り付けた車両がおります。

写真は現在も活躍する野田線もといアーバンパークラインの後期修繕車で、1個目の窓上に銀色のスピーカーが取り付けられております。

スピーカーはペアーハンズ東武6050系用屋上配管のおまけパーツを使用します。以前東武3070系2パンタ車を作ったときの残りです。

このパーツは塗装後に側板に接着しますが、そのまま接着すると接着剤が塗装面にはみ出てしまいますので、スピーカー取付位置の目印を兼ねて、接着剤の逃げ道用の孔を開けます。

水平方向は側窓の中間(3mmの位置)、垂直方向は側窓から約1.5mm程度離れた位置に孔開け位置を罫書き、側面1枚あたり2箇所、直径1.5mm程度の孔を開けます(直径1.5mmだと孔が大き過ぎたかもしれません)。

1時間もかからずに側板8枚の孔開けが完了しました。

板キットから東武81105Fを作る04-金属押えの扉窓その2 ― 2020年07月04日 11:13

板キットから東武81105Fを作る03-金属押えの扉窓その1 ― 2020年06月20日 19:01

板キットから東武81105Fを作る02-欠品の買い出し ― 2020年06月14日 16:47

長いストックのうち、前面の窓ガラスとライトカバーを紛失してしまったため、GMストアに補修パーツを仕入れに行ってきました。

その他、いろいろとキットを組むのに必要となるパーツを購入してきました。動力ユニットは製品指定のGM文鎮動力ではなく、鉄道コレクション用動力を購入して充当します。

古いキットだけあって、前面の窓ガラスとライトカバーはちょうど良いものはなく、寸法が近い東武6050系と東武10030系のものを購入してきました。

流石に前面窓ガラスはポン付では嵌らず、切り取ったり削ったりで嵌め込みの作業が必要なことが分かりました。

いろいろと面倒ごとが多そうな組み立て過程ですが、このまま寝かしておいても何にもならないので、工作を始めることにしました。

最近のコメント